Los efectos milagrosos que tenía el contacto con los restos de santos alimentaron el tráfico de reliquias y también el fraude

, Historia NG nº 130

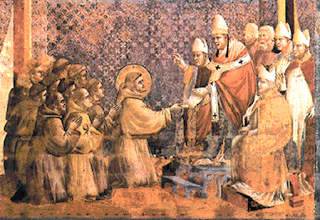

El culto de las reliquias ha sido uno de los elementos más

característicos y llamativos del cristianismo desde sus orígenes. Las

reliquias se definen como los restos de los mártires o los santos, ya

sean corporales –como los huesos, el cabello o incluso tejido orgánico– u

objetos asociados con el santo en cuestión y su martirio. Se guardaban

en recipientes especiales, los relicarios, y se colocaban en las

iglesias –bajo el altar o en una capilla– para que los fieles los

veneraran en el día de cada santo y participaran de la santidad y gracia

ligadas a esos restos. El culto a las reliquias se popularizó

inmensamente durante la Edad Media; las gentes esperaban de ellas

efectos casi mágicos y no dudaban en peregrinar cientos de kilómetros

para alcanzar las más preciadas, las de los apóstoles Pedro y Pablo y

otros incontables santos que había en Roma, o la de Santiago en

Compostela.Esta práctica religiosa evolucionó a lo largo del tiempo, como muestra una conocida anécdota de fines del siglo VI. La emperatriz Constantina, hija del emperador Tiberio II y esposa del también emperador Mauricio, pidió al papa Gregorio Magno que le enviase la cabeza o alguna otra parte del cuerpo del apóstol san Pablo para colocarla en la capilla que estaba construyendo en su palacio de Constantinopla.

Pedazos de esqueleto

En su respuesta, el papa le ofreció limaduras de las cadenas que había llevado el mismo san Pablo en su cautiverio y le explicó así la negativa a entregarle la cabeza: «Conozca, mi más serena señora, que la costumbre de los romanos no es, ante las reliquias de los santos, tocar su cuerpo, sino poner un brandeum [una prenda] en una caja cercana al sagrado cuerpo del santo». El episodio ilustra la idea de que en la Cristiandad occidental, en los primeros siglos de la Edad Media, los sepulcros de los santos no solían ser violados, al contrario de lo que ocurría en Bizancio.Sin embargo, la realidad contradecía las palabras de Gregorio: cuerpos enteros, y también pedazos de ellos, circulaban por doquier, junto con objetos diversos que en algún momento habían estado en contacto con Jesucristo, la Virgen, los apóstoles u otros santos. Paños introducidos en sepulcros, ropas, instrumentos de martirio y tierra del Coliseo –lugar donde se había dado muerte a muchos mártires– salían de Roma en manos de emisarios, peregrinos y mercaderes. El propio Gregorio Magno había regalado al monarca visigodo Recaredo el cáliz de la Última Cena, hallado en la tumba de san Lorenzo.

En la Alta Edad Media, las catacumbas romanas dieron abundante material a los coleccionistas de reliquias. En el siglo IX, el diácono Deusdona creó una asociación destinada a su venta y comenzó a exportarlas fuera de Italia. El mercado fue creciendo, pero la materia prima comenzó a escasear. Así, si al principio el interés se centraba en objetos relacionados con Cristo, los apóstoles o los mártires, luego se extendió a los restos de otros santos, obispos, abades e incluso de reyes y aristócratas que habían mostrado en vida alguna relación con la causa religiosa. En ocasiones el tráfico se aceleraba. Durante la cuarta cruzada, el expolio de los templos de Constantinopla procuró, según decía Roberto de Clarí en 1204, entre otras cosas, «dos fragmentos de la Vera Cruz, tan gruesos como la pierna de un hombre y tan largos como una media toesa. Y se encontró también el hierro de la lanza con la que fue herido el costado de Nuestro Señor y los dos clavos con que clavaron sus manos y sus pies. Y se encontró también la túnica que había llevado y de la que fue despojado cuando lo llevaron al Calvario. Y se encontró también la corona bendita con la que fue coronado, que era de juncos marinos, tan puntiagudos como hierros de leznas. Y se encontró también el vestido de Nuestra Señora y la cabeza de monseñor san Juan Bautista, y tantas otras reliquias que no podría describirlas».

El mercado de las reliquias

Existía un auténtico ránking de reliquias en función de su valor. Las más apreciadas eran las relacionadas con la vida de Cristo, las reliquias de los apóstoles y los restos de los santos más venerados. Los cuerpos enteros, las cabezas, los brazos, las tibias y los órganos vitales tenían más importancia que otros restos humanos, y su antigüedad incrementaba su valor. Los lugares con menos santos, y con menos poder económico o político, contaban con objetos de menor relevancia. Con huesos, dientes, pieles, astillas y retales se consagraban altares, se encabezaban procesiones y se elaboraban relicarios. Los clérigos los compraban, incentivados por decretos conciliares en los que se instaba a poseer reliquias para consagrar con ellas los altares.Los laicos también las adquirían, para tenerlas en sus casas, llevarlas en sus bolsas o colgarlas del cuello. Se entendía que las reliquias ponían en contacto con la divinidad y a muchas se les atribuían poderes sanatorios, e incluso milagrosos. La demanda incentivó el comercio; muchas reliquias pasaban de un lugar a otro, algunas se fragmentaban para atender todas las peticiones, otras se duplicaban, esto es, se falsificaban. Así se explica que de la más importante de las reliquias de la Cristiandad, la Vera Cruz o lignum crucis –hallada por Elena, madre de Constantino, y siglos más tarde portada por los templarios en las batallas–, se venerasen tantos fragmentos

que, según se dice, con ellos podrían haberse compuesto varias cruces.

Otros santos distribuían por sí mismos sus restos, sin necesidad de portadores. Una imaginativa leyenda cuenta cómo en Arlés, al sur de Francia, se conservaba una columna de mármol muy alta, construida justo detrás de una iglesia y teñida de púrpura: era la sangre de san Ginés, un actor convertido al cristianismo en el siglo III al que la «chusma infiel» ató a la columna y degolló. La historia añadía que, «tras ser degollado, el santo en persona tomó su propia cabeza en las manos y la arrojó al Ródano, y su cuerpo fue transportado por el río hasta la basílica de san Honorato, en la que yace con todos los honores. Su cabeza, en cambio, flotando por el Ródano y el mar, llegó guiada por los ángeles a la ciudad española de Cartagena, donde en la actualidad descansa gloriosamente y obra numerosos milagros».

¿Dos cabezas del Bautista?

Para evitar los frecuentes fraudes que ideaban los mercaderes era posible poner a prueba las reliquias: si no obraban un milagro se consideraba que eran falsas. Además, debían ser aceptadas como tales por la Iglesia, pues de lo contrario venerarlas se castigaba con el Purgatorio. Sin embargo, había reliquias improbables, como el prepucio de Jesucristo, la leche de la Virgen o el cordón umbilical de la misma María, por ejemplo, o bien una pluma del Espíritu Santo, que se conserva en Oviedo, las monedas por las que se vendió Judas, distribuidas en diversos lugares, o el suspiro de san José, que se custodiaba en Blois y hoy se guarda en el Vaticano. Estos y otros objetos creaban polémicas a menudo. Guiberto de Nogent, un escéptico monje benedictino que vivió entre los siglos XII y XIII, creía imposible que el diente conservado en Saint-Medard fuese de Cristo, pues era dogma de fe que su cuerpo había resucitado; y señalabael absurdo de que hubiese dos cabezas de san Juan Bautista, una en Saint-Jean-d’Angely y otra en Constantinopla, obviando o ignorando que, en realidad, había varias.

Para saber más

Iconografía de los santos. Louis Réau. El Serbal, 1997-1998.La leyenda dorada. Jacobo de la Vorágine. Alianza, 2008.